|

最新消息

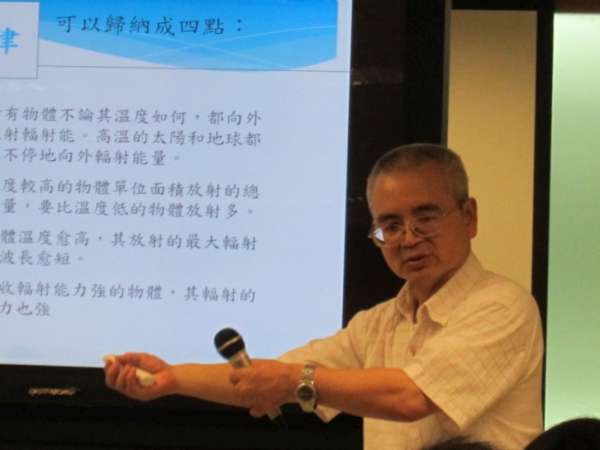

6月1日,環品學堂氣候變遷專班邀請到國立台灣大學大氣科學系吳明進教授,就「氣候變遷:原因和證據」、「氣候變遷:預測未來」等氣候變遷科學面的重要課題進行授課。 本次課程著重氣候變遷領域科學面的介紹,希望提供學員氣候變遷自然科學的基礎概念,建立正確的科學認知。課程內容涵蓋氣候系統運作的原理,包括能量收支、輻射與增溫的機制。 學員們如欲瞭解氣候變遷首先必須認識地球大氣層,因為變遷的原因,正來自於太陽的長波與短波幅射,大氣是吸收來自太陽的幅射、吸收紫外線以及使地球增溫。氣候變遷成因又可分為自然因素和人為因素,而近百年來人類活動造成之影響已超過自然因素。 吳教授進一步指出過去百年地球已呈現暖化趨勢,暖化伴隨低溫日減少高溫日增加;伴隨著極端降水機率增加, 旱澇發生頻率增加;伴隨著冰川及冰原融化及海水體積膨脹, 導致海水位上升;各地暖化速度不一,造成降水增減各異,而這些氣候變遷趨勢將改變我們所熟悉的世界,不可不重視。 吳老師認為,在氣候議題上我們要了解地球氣候的過去,但更要關心未來。為了預測未來,必須深入了解氣候變遷的原因。理解是什麼因素造成氣候變遷,這些都是有助於科學家精進氣候模式,有利於預測未來。 下午「氣候變遷:預測未來」課程中,吳老師先從大氣環流模式開始講解,強調氣候模式是一個非線性的聯立方程式,其中包含了物理化學和生物過程,這樣一個複雜的非線性模型,很難把所有的參數都放進去,也有例外可能會發生。如果我們只是因為一件單一事件爆發,才去注意,這將會是一件很危險的事情。因此在面對氣候變遷模式推估結果時,我們必須要從風險的概念去理解,不確定性是一個很重要的特性。 以東亞以及台灣區域的未來氣候變遷推估為例,區域氣候推測的方法,可概稱為降尺度模擬,大致可分為三類,(一)、高解析度、多變數大氣模式、(二)區域氣候模式、(三)經驗/統計和統計/動力降尺度。然而各種不同的評估方法各自有其不確定性的來源,而越小範圍的氣候事件越難預估,這也是氣象預報常常被人戲稱報不準的原因之一,當然這幾年已經有大幅的提升。 如果只看未來台灣氣候變遷趨勢,整體上台灣溫度上升幅度可能略高於全球平均,台灣冬季雨量可能減少,夏季可能增加,氣候狀況更趨於極端,值得注意其所帶來之影響。 活動照片: 吳老師講解氣候變遷的原因

吳老師講解氣候變遷的原因 老師的講解出神入化

老師的講解出神入化

發佈時間: 2013/06/01

|

Copyright 2008 財團法人環境品質文教基金會 All Rights Reserved