|

最新消息

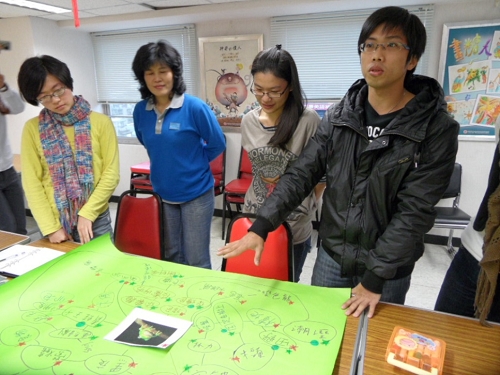

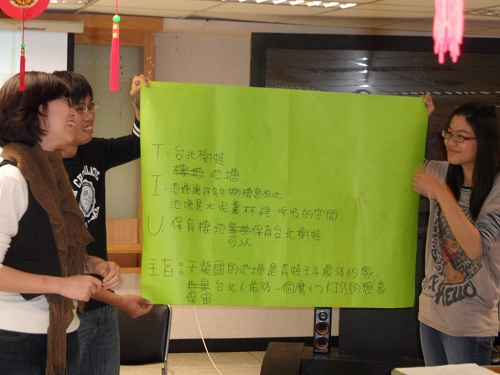

12月10日環品學堂第二期課程邀請到具有豐富實務經驗,曾在東眼山自然教育中心擔任環境教育人員的王書貞老師,以「環境解說」為題,與學員們分享。關於解說員的歷史,可追溯至西元前150-600年間的古希臘時代,隨著文藝復興時期重視自然科學之風氣,強化解說員的知識背景;工業革命後,休閒活動逐漸受到重視,解說員便嶄露頭角。如John Muir(1838-1914)首度使用「解說」一詞,洛磯山之父Enos A. Mills(1870-1922)發展出導覽原則、綱領及技巧,而解說之父Freeman Tilden則提出六項解說原則: 環境解說、傳播及教育三環相扣,解說希望達成的目標,是培養大眾謹慎使用自然資源,達成資源管理的目的,更希望引起人們思考環境問題,對環境進行改革行動。美國國家解說學會(National Interpretation Association ,NAI)曾指出:「解說是一種溝通的過程,能夠在情感及知識上結合聽眾的興趣及環境資源的內涵」。主旨式解說被認為是一種「策略性的溝通」方式,必須凝聚解說的核心及內涵,將組織後的內容引領聽者有效得到新思維,並清楚傳遞訊息。 課堂中,王老師以心智圖法的遊戲方式讓學員了解主旨式解說的含意,因為主旨式的解說可運用單一句子表達,提供遊客思考、反應,聯結自我與環境資源間的意義或結合具體環境資源及其無形的意義,而TIU模式是將具體資源(Tangible)、無形意義(Intangible)及普世概念(universal concept)建構出解說主旨,發展解說方案,達到有效的解說意境。 環境解說是一門充滿智慧及想像力的學問,如何善用類推、善用譬喻,以生動積極的方式,讓聆聽者能夠津津有味的感受並融入,深刻體會並獲得感動。  心智圖法活動1:學員對於觀察目標寫下直觀想法  心智圖法活動2:學員歸納與分享對觀察目標的看法  心智圖法活動3:學員歸納出圖片中的具體資源、意義及概念,延伸出圖片解說主旨  學員嘗試在看到袋中物體前,以觸摸的方式描述個人對於未知物體的想法 (環品會研究員 梁偉雁)

發佈時間: 2011/12/13

|

Copyright 2008 財團法人環境品質文教基金會 All Rights Reserved