我國年年必有雨災,頻繁出現破紀錄豪雨,政府因此推動上千億的「易淹水地區水患治理計畫」。同時,全球溫室氣體排放持續增加,氣候暖化無法停止,極端氣象事件無預警發生。因此,行政院經建會訂定「國家氣候變遷調適策略綱領」,將「災害、維生基礎設施」,納入調適領域之中。

2012 年6月11 日梅雨期間全台大淹水,桃園縣陽明高中學生以「對豪雨不友善的都市-桃園市淹水潛勢和災害分析」為題,參加第11

屆高中地理奧林匹亞競賽,獲團體組論文一等獎。該論文指出:桃園是台地地形,不易淹水,但611豪雨卻讓桃園市釀成災情。研究團隊以地勢圖資料比對,發現縣政府和後火車站周遭,以前不會淹水,但這次卻成為災情嚴重的地區。調查後認為:都市化發展、建築用地增加、土地利用快速變遷、不透水層面積大幅增加等因素均是淹水主因。

顯然,都市化是都市淹水的主因,此道理連高中生都知道。而氣候變遷調適政策,若沒有一個創新的構想,是無法根本解決「都市化發展、建築用地增加、土地利用快速變遷、不透水層面積大幅增加」等問題。

水泥都市內,建築、道路、人行道、停車場、廣場,全都是不透水的。假設地球的土壤就是人體的皮膚,那麼水泥城市之下的土壤,已經全面壞死,因為皮膚的氣孔被全面封閉。而水泥城市得不到壞死地球的幫助,就只有靠排水溝、雨水排水道、抽水站等人為手段,企圖在暴雨時避免淹水。但是,破紀錄暴雨不斷超越排洪設計標準,防洪設施又不可能年年更新,城市因此面對著愈來愈高風險的暴雨洪災威脅。

「建設海綿臺灣倡議」就是要推廣一個打開水泥城市氣孔的創意行動,期以降低城市淹水機率,更能有效因應長期氣候變遷與極端暴雨威脅。所以,本倡議主張「一人一坪,打造海綿臺灣」,讓每人擁有至少一坪的海綿空間,補償過去環境的傷害,並且留下後代子孫一人一坪的淨土。

海綿臺灣的理念

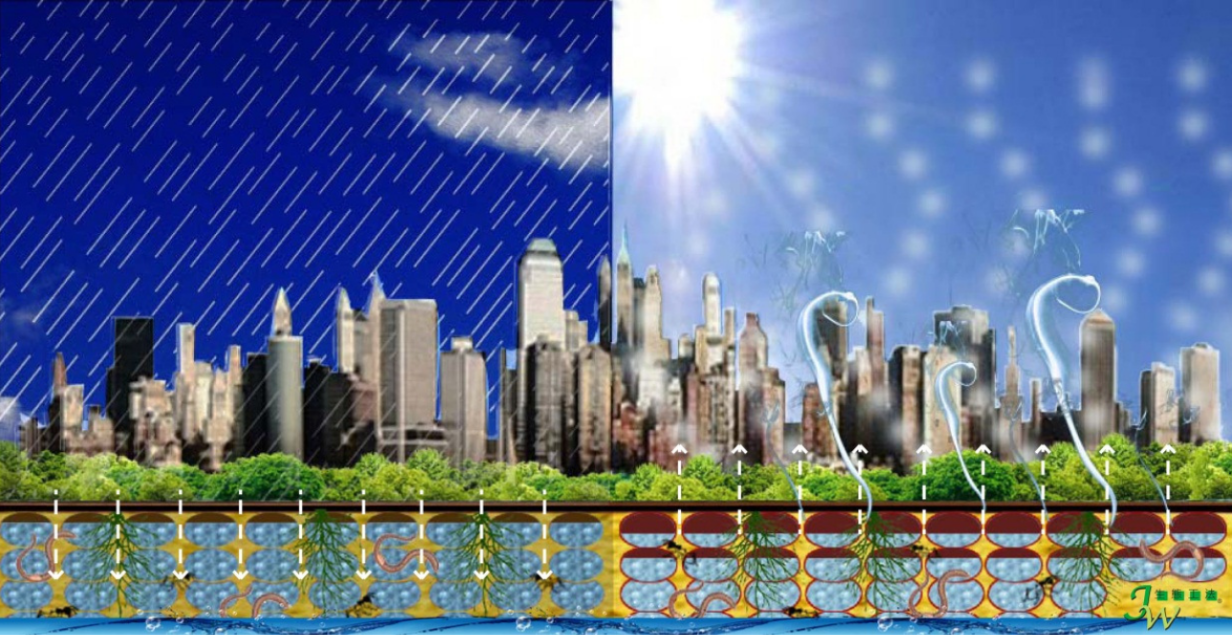

海綿臺灣是

從「海綿城市」的理念(圖1)出發,期望逐步擴大至全臺灣。「海綿城市」一詞首次出現於2012

年4

月23

日中國北京大學在深圳召開之「2012

低碳城市與區域發展科技論壇」(Liu

et al., 2012a),完整的分析說明論文則於2012

年5

月14

日出現在「低碳生活部落格」(柳等,2012)。

「海綿城市」的

概念類似國際間各城市在推動的「低度衝擊開發」(Low

Impact Development, LID)概念(Dietz,

2007; USEPA, 2000, 2006),但是強調全面將城市內所有人工不透水鋪面,改變為透水透氣鋪面,所以是永續人類必走的道路。由於其強調百分百改變不透水鋪面,全球並無此類城市被創造出來,也無任何專家學者提出此概念,關鍵原因就是缺乏適當的建設工法。

長期

以來,人口聚集的城市,建築與道路必定阻絕水與生態,成為與大自然相隔絕的人工環境。就好像人體皮膚被塗上油漆,皮膚就會壞死,人類住在壞死的地球表面,災難問題當然是頻繁發生。所以,豪雨時洪水迅速累積在道路上,淹水災難無法遏止;乾旱時,則城市成為水資源最缺乏的地區;熱浪,則高溫聚集,促發老弱者熱衰竭與耗電增長。人類要改善未來城市問題愈趨惡化的趨勢,就必須根絕城市建築在壞死皮膚上的問題。

「海綿城市」的

觀點,就是讓人造城市,轉變為能夠吸存水、過濾空氣、過濾污染物質的超級大海綿,達到降溫、防洪、抗旱、捕碳等效益,根本解決人造城市阻絕水與生態的問題,邁向真正的生態與低碳城市。下圖1

為其示意圖。

圖

1:「海綿城市」示意圖。左側代表豪雨時,雨水儲存入城市人工鋪面下方的儲水層,避免豪雨淹水災難,右側代表大熱天時儲水供應都市綠化,同時水汽蒸發,降低都市氣溫。鋪面下方土壤、水與空氣同時存在,所以地下生態濕地系統可以發展。就如同一個海綿,大雨日吸水,大熱天放水,不僅具備海綿功能,而且是富含生命的活海綿。

具備

生命機制的海綿城市,是不能依賴任何耗能的機械動力裝置,而必須是取大自然的水、空氣、土壤與人類排放的污染物及二氧化碳等為營養物,自動自發地在大雨時儲水、在大旱時釋出水汽、降溫與供水,就像人人熟悉的海綿。最重要的是這個超級大海綿內存在著生態系統,能夠吸存污染物,並將之分解轉化為生態系統所需之營養物質與有機體。柳等(2012)提出要創造海綿城市,城市內的所有人工鋪面,需改變為高承載高透水高透氣鋪面,需具備必要條件如下:

(1)

高承載:鋪面的抗壓強度必須達到高運量的道路標準,也即能讓大卡車、重坦克等通行。

(2)

高透水:必須在各地強降雨出現時,表面逕流量趨近於零,也即雨水直接穿透路面。

(3)

高儲水:鋪面之下設置相當厚度的碎石層(Krueger

and Smitha, 2012),以儲存雨水,供平日與不時之需,也即是具備海綿功能。

(4)

高透氣:必須讓鋪面下樹根與生態系統能夠呼吸,讓生命存活於鋪面之下,也同時在大熱天時允許地下水蒸發而出,達到降溫效益。

(5)

增加生態面積:傳統都市治理希望增加綠地面積,但都市開發後,綠地非常珍貴稀少,所以除了綠地生態面積外,還要增加鋪面下的地底生態面積,其在Liu

et al.(2012b)中被稱之為地面下之微濕地(micro-wetland),其乃當鋪面下的土壤接觸到水與空氣後,所自然發展成之生態系統(Fan

et al., 2013)。所以,高承載高透水高透氣鋪面面積,就可稱之為「生態面積」。

(6)

平價:無論是造價與長期維護,都必須是平價,如此才可推廣到偏遠地區與開發中及未開發國家。

(7)

永續:鋪面的各種特性必須每年檢驗,確認不變,如平整、無裂痕、高承載、高透水、高儲水、高透氣、地下濕地等。也因為如此,長期可以節省鋪面更換或修護所會浪費的資源與經費。

行

政院內政部建築研究所,於2013

年元月一日正式生效的「2012

年版之綠建築評估手冊-基本型」一書中(林等,2012),第39

頁內,特別提出之「高承載力的通氣管結構型透水鋪面」,就是符合前述七個條件的高承載高透水高透氣鋪面。該手冊強調此特殊鋪面對於基地保水的效益,其鋪面之下的孔隙率為0.3,為傳統透水鋪面的六倍。譬如鋪面之下鋪設碎石層100

公分,就可儲水30

公分,相當於300

公厘的雨水。

本節以台中市為例,分析海綿城市的效益。

依據台中市政府統計資料,台中市總面積共2,214.9

平方公里,其中都市發展區面積為297

平方公里,住宅、商業與工業用地129

平方公里,道路面積50.2

平方公里,公園綠地面積7.8

平方公里(占都市發展面積的2.6%)。假設住宅、商業與工業用地的10%為人工鋪面如人行道、後巷、停車場、廣場、車道等,再加上道路,總共約63.1

平方公里可以改鋪設高承載高透水性鋪面與道路。

再

假設高承載高透水性鋪面之下,參考國外規定,設置儲水碎石層(Krueger

and Smitha, 2012)厚度100公分,鋪面之下的孔隙率為0.3(林等,2012),則每次大雨,碎石層可儲水30

公分(=300

公厘),相當於累積降雨量達到300

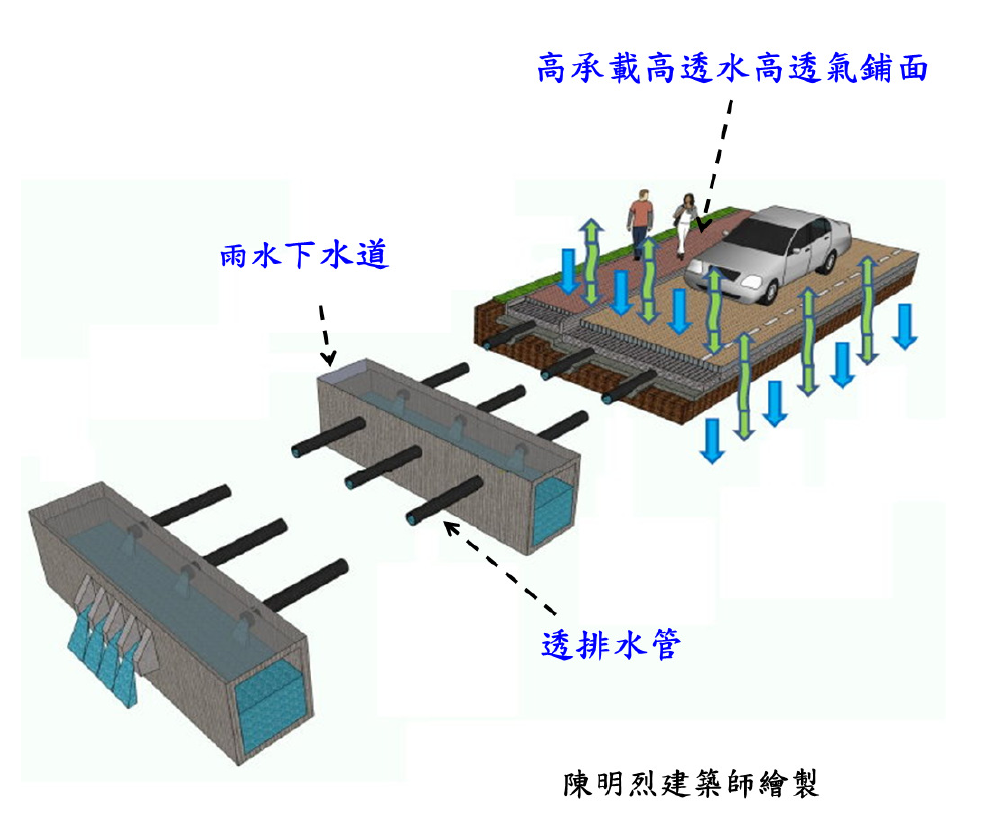

公厘,可被儲存在鋪面下。然後,再於碎石層內設置透排水管(圖2),則可達成以下效益:

圖

2:高承載高透水高透氣鋪面下之碎石層可儲存雨水,同時安置透排水管,可將多餘雨水排除到雨水下水道。

(1)

具滯洪池效益,有效避免強降雨可能發生的淹水災難基於前述鋪面之高透水性及高儲水性,若強降雨來襲時,高承載高透水高透氣鋪面可有效滯延與消減洪峰,達到類似滯洪池的效益。目前台中地區的排水標準為74.3公厘/小時,2008

年7月18

日卡玫基颱風在台中降下小時雨量149

公厘,遠遠超過當地排水標準,再加上日累積雨量超過500

公厘,所以大台中地區淹水災情慘重,歷史記錄少見。

但

若是採用高承載高透水高透氣鋪面,且如圖2

所設計,則鋪面下方之碎石層可以儲水,多餘雨量,可經碎石層內的透排水管,快速排除。其效益為:不會發生排水溝阻塞、排水系統不通的狀況,因為所有雨水是直接穿透路面氣孔,進入碎石層,再經透排水管,進入地下雨水下水道,可有效避免強降雨可能發生的淹水災難。

(2)

具儲水效益,相當於增加新的水庫

假

設全台中市人工鋪面如人行道、後巷、停車場、廣場、車道等,再加上道路,總共約63.1

平方公里皆改鋪設高承載高透水高透氣鋪面與道路,則一次總共可直接儲水約1,894萬噸。如以1度原水水價約10元計,相當於儲存一億八千九百萬元用水量,其可在平日提供大台中地區都市綠化與環境清潔之所需。

若以台中地區

年雨量為1,773

公厘估算,且假設每次雨水儲存後就被充裕使用,則約相當於累績儲存11,172

萬噸雨水,接近2/3

座德基水庫蓄水量。其在乾旱、熱浪期間,乃可直接供台中市區使用。

(3)

降低都市熱島效應,調溫節能

夏季高溫

期間,若台中市區地面下儲滿1,894

萬噸的水(如2012

年6

月大雨、7月高溫),其部分可供都市綠化降溫,部分則可直接被蒸發,達到抑制都市熱島的功能。依據張與劉(2005),台中熱島增溫可達3.2oC,主要在台中市市區、台中工業區以及台中港港區。而根據能源局提供資訊,冷氣空調設定溫度每提高1oC,就約可省電5

~ 6%左右。顯然都市大量儲水,可直接促成都市降溫至少1.6oC,達到整體用電減少,以及相對應之二氧化碳排放減少。

台

北市政府估算:設若夏季空調調高1oC,冷氣不外洩,就能省電九億八千六百餘萬度,約等於61

萬公噸的二氧化碳,等於每年種樹5

千萬顆。

(4)

創造地下濕地生態系統,增加都市生態面積

傳

統上,都市規劃設計者都強調增加綠化面積的重要性。但是,都市寸土寸金,都市面積不提供建設開發,而要轉變為公園綠地,此工作豈是容易。譬如台中市人口268

萬,公園綠地面積總共7.8

平方公里,其僅占都市發展面積的2.6%,相當的少。但是,依據Liu

et al. (2012b)與Fan

et al. (2013)的研究,高承載高透水高透氣鋪面之下樹根蔓延,微生物物種豐盛,實乃地下濕地生態系統。其最大功能就是吸收都市污染空氣,過濾污染物質,改善都市空氣。因此,如果鋪設約63.1

平方公里的高承載高透水鋪面與道路,則代表台中地區增加蘊含地下濕地的都市生態面積63.1

平方公里,約占都市發展面積的21.3%,較公園綠地面積為大幅增加八倍之多。

在

此需指出:先進國要求透水鋪面之下設置多層的碎石,乃是為過濾雨水汙染,其對居住品質提昇非常重要,但我國環保署無相關規定。如此,可了解到如果都市生態面積大幅增加,雖然不是人們視野中看得到的綠地,卻一樣具備調控空氣與水污染,改善城市環境品質,增進生態循環的功能。

(5)

直接捕捉汽機車排放二氧放碳

依

據Liu

et al. (2012b)的研究,汽車所排放的廢熱與空氣污染物質,至少會有50%進入到透水鋪面之下,因此台中市空氣品質將會因為移動污染源排放量減少至少50%,而出現顯著改善。同時,因為高承載高透水性鋪面之下的濕地形成,也將可捕捉汽車排放CO2至少70%。

依

據交通部公路局監理資訊,台中市機動車輛為2,684,874

輛,其中機車數為1,744,402輛,則汽車(此處定義為非機車)數量為940,472輛。若假設年平均里程是4,500公里,再假設每部車的平均二氧化碳排放量是236

公克/公里(柳等,2012),則年總二氧化碳排放量是99.9

萬噸,假設捕碳效率為70%(Liu

et al., 2012b),則每年約捕捉70萬噸二氧化碳,其乃是直接促進地下生態系統發展所需的無機碳。[注意:此估算暫時省略機車排放部分,所以是低估的。]

(6)

不再需要排水溝,避免疾病與髒亂

都市內不

再需要排水溝,就不會再有臭水溝、病媒蚊孳生、老鼠與蟑螂亂竄、垃圾賭塞等問題。依圖2

的設計,所有雨水經過道路與人行道的氣孔,就可直接進入儲水碎石層與地下雨水下水道。因此,道路兩旁的排水溝可以全部取消。假設每一平方公尺有100

個氣孔,則台中市63.1

平方公里的高承載高透水性鋪面與道路,將有63.1億個氣孔打開,確實不用再受臭水溝所困擾。

柳等

(2012)提出一個大膽而創新的構想:改變城市為超級大海綿,成為實體的「海綿城市」。當然此工作的困難度與挑戰性非常大,但必定是二十一世紀人類發展主要趨勢。其與現今國際推動的城市綠化、生態城市、低碳城市、低度衝擊開發、綠建築等,完全沒有抵觸,卻能有效提高城市綠化面積、城市生態面積、城市節能減排、降低城市開發衝擊、強化綠建築功能、降低淹水機率、因應高溫熱浪等。

建設海綿城市的

概念與技術乃適用於所有城鎮,無論是偏遠鄉鎮或都會區,因為所需經費不高。其最大優點就是提升抗洪能力,譬如每單位人工鋪面之下均可儲水300公厘,則平日午後雷陣雨不會出現積水現象,颱風暴雨時,雨水更是在道路之下流動,不僅大面積增加滯洪池,還強化整個地區排洪疏導能力。

建設海綿台灣

前

節取台中市為例說明海綿城市的概念,但若是各大都市都改變了呢?表1

整理出效益評估的方法,以及應用在五大都市的估算結果。這些數據是給大眾一個希望,但並非代表這些城市已經改變了。顯然是不容易,需要相當的氣魄與努力,才可能將一個大城市完全轉變,終於成就海綿臺灣。但若是由一個小市區、小社區、小道路、或是一個小廣場等,開始起步改變,應該是可以的。

南

韓前總統李明博在擔任首爾市長時,大魄力地推動清溪川整治工程。如今清溪川成為首爾的亮點,更大幅改善附近的空氣品質,與造成當地氣溫較市中心降低3.6度;更別說李明博因為其魄力贏得全民矚目,而擔任五年總統。清溪川估算儲水量約為50

萬噸上下,每日需自漢江輸入12

萬噸水調節,無論其後續維護所需資源如何,其環保、觀光、防洪等所創造出來的許多效益,就不容忽視。

以台中市為例,如果全面改變為海綿城市,

就相當於在都市之下儲水1,894萬噸(可能是低估),也就相當於在城市之下隱藏有38條清溪川,或是35座東京地下調節池(日本東京在神田川環狀七號線,費時15年興建地下調節池,以在暴雨時蓄水54萬頓)。而我們僅以降低熱島增溫量的1/2,作為整座城市因此降溫的效應估算,明顯也是低估了。

相對於改變一條清溪川,建設海綿城市,

甚至海綿臺灣,乃是更有挑戰性的工作。我們不期望出現另一位李明博來推動海綿臺灣建設。因為這是個非常困難的任務,我們需要的是許許多多的人,共同努力、關心,合作邁向海綿臺灣。

以下是我們建設海綿臺灣的

策略:

(1)

短期:提出倡議、形成共識、推動教育與研究、建設示範案例。此乃是2013與2014

年的努力方向。

(2)

中期:修改法令,要求新建築具備防洪功能,也即豪雨時蓄積雨水,而非排入雨水下水道,導致下游淹水機率升高。以及要求道路修建,必須朝向具備高乘載高透水高透氣特性方面建設。更且,以綠色採購為標竿,政府更應修改採購法等,以利海綿臺灣的建設推動。

(3)

長期:促成全民監督政府與企業,全面建設海綿臺灣。

我們呼籲

一、一人一坪,齊心協力大家做伙,打造咱的海綿城市、海綿台灣

每個人都是改變的力量。從現在開始,關心自己的家園、自己的城市,進一步改變整個台灣。如果以全台灣2,300萬人一人一坪,打造高承載高透水高透氣鋪面為目標,共可創造2,300萬坪,約7,603公頃的「地下生態面積」。進一步與內政部營建署100年營建統計年報,都市計畫公共設施用地已取得面積之公園、綠地面積,共5,949公頃相比,相當於立即創造約1.3倍之公園、綠地。

上述成果雖然不是人們視野中看得到的綠地,卻一樣具備調控空氣與水污染,改善城市環境品質,增進生態循環的功能,可大幅增加都市生態面積,造福全民。

二、整合氣候調適的多元面向,從政策、教育、法規多管齊下

氣候調適的面向多元,所需的支持甚廣,打造海綿台灣的面向與措施是多元且豐富的,除民間積極參與外,政府亦應妥為規劃、投資各項基礎建設,避免「調適赤字」的產生。結合公、私部門的力量,共同打造海綿台灣,為台灣的永續發展奠定堅實的基礎。

此外,也要運用教育的手段,促使公眾認識氣候調適的重要性。同時,應檢視現有「政府採購法」、「公路法」、「市區道路條例」、「土地法」、「建築法」等相關法律與法規,除傳統增進公共福利、交通及建築安全等考量外,納入氣候調適觀念;讓道路具有保水、減洪、固碳與生態之功能,積極規範政府與民間企業逐步打造海綿城市,建設屬於我們自己的海綿台灣。茲舉例說明如下:

(一)修改「政府採購法」,

比照現行綠色採購之作法,增列「氣候變遷調適採購」,敦促政府主管機關,得以符合氣候變遷調適的工法,設備等,列作政府優先採購項目。以強化政府基礎建設的調適能力,減少未來因為調適不良所造成的損失。

(二)修改現行建築與都市建設相關法規,規範新建與更新的所有建築必須具備儲水防洪的功能,也就是必須在大雨來臨時,儲存法規所要求的雨水,降低都市發生洪災的機率,奠定都市永續發展的根基。

(三)修改「公路法」與相關法規,規範新建與整修之道路,均必須具備高承載高透水、高透氣特性,以降低洪災風險,並改善環境品質。

為了達到這個目標,我們要用我們的力量影響政府,修訂不合時宜的法規,賦予法規新的生命,以因應未來氣候變遷的挑戰。

氣候調適往往需要新科技的協助,以期突破現有困境。政府單位應該要用更開放的態度,積極瞭解、鼓勵有利於氣候調適之新科技發展;以興利大於除弊的心態,嘗試運用新科技於未來的氣候調適。

國內外氣候變遷調適措施簡介

我們正處在氣候變遷年代,面對氣候變遷,我們有兩種因應方式:減緩與調適。減緩是指減少溫室氣體排放至大氣當中,控制未來暖化程度;調適是學習如何在暖化的世界中繼續生存與繁衍。

國人熟知的節能減碳即屬於減緩策略之一環,其具體做法包含提高能源效率、降低能源需求、使用替代能源等。減緩策略面對的現實是,就算目前全球達成溫室氣體減量共識,國際協議順利簽訂,但溫室氣體排放曲線仍不可能立即下降,溫室氣體也將存在大氣中百千年之久,持續影響我們的環境與生活。

為了因應這些實際或預期發生的氣候衝擊或影響,我們有必要對自然及人為系統進行調整,以減輕危害,甚至創造有利之機會(如綠色經濟)。調整可以發生在硬體面、軟體面,也可以是發生在經濟、社會、法律及文化等各層面。

氣候調適的目的在降低系統的脆弱度(vulnerability),提高系統的韌性(或稱回復力)(resilience)。簡單的說,就是讓大家能過得更好、更安穩。更進一步的說,減緩策略著重於削減造成氣候變遷的原因,調適策略著重於妥善處理氣候變遷所造成的衝擊,兩者互相影響。

近年來,國際越趨重視調適行動(可能是已體認全球氣候協議達成之艱困),相關倡議與策略方案逐漸發展;但與減緩不同的是,調適策略更為多元,也更為在地。推動調適策略吸引人的是,他是一個全新的領域,各國都在學習,也都在嘗試,大國不一定做得比較好,資金也並非成功調適策略之要件。而根據環品會連續數年參與聯合國氣候變遷大會之經驗,有時候開發中國家由於迫切之需要(或者是緊迫之資金),更有可能激發創意,提出令人激賞之調適策略。

氣候調適的概念已廣被治理階層接受,但其具體內涵,尚在發展。以下彙整國際組織、聯合國機構、城市聯盟與城市,針對氣候調適所提出之看法與計畫,希望對於大家理解氣候調適有所助益。

1992年發表於巴西里約熱內盧聯合國環境與發展會議(UN Conference on

Environment and Development)上的21世紀議程(Agenda

21),其中以「促進人類住區的永續發展」的第7章,提出了改善人類住區管理、促進永續的土地利用規劃和管理、促進人類住區永續的能源和運輸系統、促進永續的建築業活動等8個方案領域,並列出可行活動與實施手段,目標讓人類居住之區域能有更好的調適能力,永續運作。

詳細內容請參考國家永續發展委員會翻譯的21世紀議程,第7章:http://nsdn.epa.gov.tw/CH/NADOCUMENTS/21NA/chap7.htm。

聯合國減災署成立目標在於藉由全球夥伴關係之建構,減少災害損失、強化國家與社區面對災害的恢復力及韌性,並以2005年的「兵庫行動綱領」(Hyogo

Framework for Action)為行動依據,呼籲各國共同建構降低自然災害風險的全球架構,納入永續發展規劃。

2010年聯合國減災署進一步發起「讓城市具恢復力:我的城市準備好了!」活動(Making

Cities Resilient: 'My City is getting

ready!'),提出許多在地治理與城市風險的議題,超過750個地方首長簽署承諾將該活動發布的「讓城市具恢復力的10項要點」作為行動規劃與監測之指南。

2010年世界衛生組織為加強健康部門對氣候變遷的調適力,與同為聯合國體系的開發署共同啟動「調適氣候變遷,保護人類健康」的試辦計畫(Piloting

Climate Change Adaptation to Protect Human

Health),期望增加國家健康體系與醫療從業人員的調適發展能力,減輕易因氣候變遷產生的健康風險。

上述計畫由聯合國開發署主導,協同世界衛生組織及試辦國家的健康部門執行,財務由全球環境基金(Global

Environment Facility)下屬特別氣候變遷基金(Special Climate Change

Fund)支應,總經費近2,100萬美元,金額雖然不大,但從2010年至2014年止,5年期間。已於烏茲別克、不丹、巴貝多、肯亞、約旦、斐濟、中國等7國試辦,以期發展小島型開發中國家(small

island developing

states)、供水吃緊、高原和城市等不同場域下之健康部門因應氣候變遷健康風險之調適策略。

2011年起,聯合國世界氣象組織提出「全球氣候服務架構」(Global

Framework for Climate

Services),希望啟動更好的氣候變動風險管理,以做為調適氣候變遷策略之基石。世界氣象組織第一個大型合作計畫,是與世界衛生組織合作,於2012年底共同出版「圖解健康與氣候」報告(Atlas

of Health and Climate)。

氣象與其他環境監測服務能提供大尺度、長時間規模的環境毒物資訊,發佈可追蹤、預測的長期全球變遷發展之重要數據。健康部門透過運用氣象與其他環境監測服務,有助於提高健康部門的氣候回復力,確保各種健康服務、設施能快速且有效地進行調適。

更多有關「全球氣候服務架構」資訊,請參見世界氣象組織網站:http://www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.php。

公約向來都是討論氣候議題減的主要場域,去年(2013)第18次締約方大會(COP18)特別強調氣候調適策略之重要,並做出第3/CP18號(如何對氣候變遷不利影響特別脆弱的開發中國家所提出與氣候變遷影響相關之損失與傷害作制度性安排以強化其調適涵容力)、第15/CP18號決議(針對公約第6條的杜哈工作方案),就氣候調適所需的資金與氣候調適教育工作進行安排。

COP18大會期間還透過橫向整合聯合國系統中的農糧組織、環境規劃署、教科文組織、兒童基金會、訓練與研究中心,與世界氣象組織等重要單位,共同發起聯合國氣候變遷教育、訓練與公眾意識的氣候變遷教育聯盟(UN

Climate Education Alliance on Climate Change Education,

Training and Public

Awareness),重申協助高脆弱度國家與城市發展氣候調適策略之重要性,並鼓勵透過對個人的氣候調適教育,強化2020年後的新國際氣候變遷體制。尋求體制外(談判桌外)的動能,作為國際氣候協議遲未產出前的主要工作。

國際地方政府永續發展組織(ICLEI)長期關注城市的永續發展規劃與氣候變遷下的減緩與調適策略,自2010年起每年辦理「城市韌性與調適全球論壇」(Global

Forum on Urban Resilience &

Adaptation),廣泛討論城市風險、城市農業與智慧基礎建設,讓成效卓著的城市、想要學習的城市有交流的平臺。

柯林頓基金會(Clinton

Foundation)發起的柯林頓全球倡議,2012年年會以「為衝擊而設計」(Designing for

Impact)為題,聚焦於全球公民如何培養,為其生活環境與系統作出有效改變。其中一場會議以「韌性城市」(Resilient

Cities)為題,探討城市因為對自然或人為災害所面臨之挑戰,強調應將災害減緩置於全球各城市都市規劃議程的前端,並進一步探討韌性城市之發展及實踐之道。

2007年紐約市長彭博為了提升經濟、對抗氣候變遷、並增加紐約市民生活品質,採納紐約市氣候變遷專家委員會建議提出的「紐約市因應氣候變遷計畫」(PlanNYC)。該計畫由超過25個城市機構齊力打造,提出紐約因氣候變遷可能面臨的環境變遷,透過17個面向目標與具體行動,計畫在2030年以前減少30%溫室氣體排放量,建造更環保、更具韌性及彈性的紐約。

英國作為全球第一個通過氣候變遷法案的國家(Climate Change Act,

2008),中央與地方政府和各部門對於減緩與調適氣候變遷的行動已先於多數國家。近年來英國因氣候變遷產生的極端氣候事件侵襲加劇飽受苦果;首都倫敦原本冬天不太下雪,近幾年冬天卻時常因大雪導致交通中斷,影響人民日常作息。

為對付氣候變遷不可逆的不利影響,倫敦市政當局著手擬訂專為倫敦打造的氣候變遷調適策略,先對民眾蒐集意見,再由市長公布統整之策略文件,預計2013年夏天出版。調適策略的主要行動方向為:改善人民對淹水風險的認識與管理;2015年前翻新120萬戶家庭的建築效能,改善倫敦家庭的用水用能效率。;打造都市綠化方案,增進綠地空間與植被的品質與數量,緩衝淹水與熱天氣帶來的衝擊

除了國外的行動外,近年來國內亦開始重視調適,其中最具指標意義的,當屬「國家氣候變遷調適政策綱領」之提出,希望就各領域所受氣候變遷的衝擊與挑戰,提出調適策略,足可見其重要。

2010年1月底行政院經濟建設委員會著手邀請相關部會、專家學者、NGO及產業界代表,共同成立「規劃推動氣候變遷調適政策綱領及行動計畫」專案小組,透過召開專案小組、審訂小組會議、區域座談會及全國氣候變遷會議,廣徵各界意見凝聚共識,終於2012年6月完成「國家氣候變遷調適政策綱領」研擬。

「國家氣候變遷調適政策綱領」除分析臺灣氣候變遷情況及未來推估,並據以訂定政策願景、原則與政策目標。調適政策綱領參考世界各國調適作為,並考量臺灣環境,分別就災害、維生基礎設施、水資源、土地使用、海岸、能源供給及產業、農業生產及生物多樣性與健康等8個調適領域,詳細說明各領域所受氣候變遷的衝擊與挑戰,並且提出完整的因應調適策略,及落實執行的推動機制與配合措施。其中土地使用領域的調適策略即明確指出應提升都市地區之土地防洪管理效能與調適能力,讓各項開發行為皆須經過環境容受力的相符評估。

海綿台灣的核心概念,增加透水率、提高透水面積、強化區域保水等策略,正是符合調適綱領政策目標之可行措施。

國內相關政策推動概況

o

「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」修正案 (2012.01.10)

內政部通過「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」修正案,未來公共設施開發均應承擔排水逕流規劃,以強化都市防洪功能

本次修正增訂公共設施用地申請新建作為多目標使用時,開發後之逕流量不得超出開發前之逕流量,並應於相關申請圖說表明開發前之土地利用情形及開發後地表逕流處理情形,以促使基地開發後增加之地表逕流。對於基地開發後增加之地表逕流,應由各開發基地綜合設計,利用留設雨水貯留設施、滯洪設施或基地滲透等手段予以滯留。

內政部101.1.10台內營字第1000811230號令修正第二條之一、第三條、第四條條文;內政部101.9.27台內營字第1010808818號令修正第三條附表

第二條之一 公共設施用地申請作多目標使用,如為新建案件者,其興建後之排水逕流量不得超出興建前之排水逕流量。

o

「高雄市綠建築自治條例」(2012.06.18)

2011年9月29日,高雄市政府創全國之先,在市政會議上通過「高雄市綠建築自治條例」草案,制定較中央綠建築專章更高減碳標準規定。其中,要求「建築基地應實施基地保水設計」,以及「建築物應於地下筏式基礎坑或擇基地地下適當位置,設置豪暴雨水貯集設施」等,就是符合「建築防洪」的概念。目前,前者已有「建築基地保水設計技術規範」可依據,後者則仍待高雄市政府制定。

2012年7月1日以後高市新建建築物必須設置雨水貯集槽、太陽光電板、屋頂綠化、電動車充電設施、自行車位與淋浴空間等多項綠建築與綠生活設施。

第三條 適用本自治條例之各類建築物(以下簡稱各類建築物),其分類如下:

一、

第一類建築物:指工程造價在新臺幣五千萬元以上之公有新建建築物。但本自治條例公布施行前預算已審議通過者,不在此限。

二、

第二類建築物:指依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法、建築技術規則建築設計施工編第十五章實施都市計畫區建築基地綜合設計規定申請之新建建築物及樓高十六層以上之新建建築物。

第四條 第一類建築物之綠建築設計,應符合下列規定:

第五條 第二類建築物之綠建築設計,應依下列規定為之:

四/六、總樓地板面積一萬平方公尺以上者,應設置雨水貯集設施。

五/七、總樓地板面積一萬平方公尺以上者,應設置雨水或生活雜排水回收再利用設施。

第十四條 雨水貯集設施之設置規定如下:

一、 應於建築物地下筏式基礎坑或擇基地適當位置設置。

二、 貯集容積應達建築物開挖面積二十年重現期四小時短延時之降雨量。

三、 降雨度之擇定應依基地所在位置擇定合適數值。

四、設計應經專業技師簽證。

第十五條 雨水回收再利用設施之設計,應符合建築物雨水貯留利用設計技術規範之規定。

第十六條

生活雜排水回收再利用設施之設計,應符合建築物生活雜排水回收再利用設計技術規範之規定。

o

「建築技術規則」建築設計施工編第4條之3修正草案 (2013.01.17)

修正內容包括「增訂建築物設置雨水貯集滯洪設施」之規定。規定都市計畫地區新建、增建或改建之建築物,除山坡地建築已依水土保持技術規範規劃設置滯洪設施、個別興建農舍、建築基地面積300平方公尺以下及未增加建築面積之增建或改建部分者外,應設置雨水貯集滯洪設施,本項措施已列為內政部重要施政亮點之ㄧ。

規定雨水貯集滯洪設施之基本設置原則,含設施設置場所、收集、排放雨水、泥砂清除及溢流設施或設備等,且建築物雨水貯集滯洪設施得兼具建築基地保水或建築物雨水貯留利用系統之功能;並規定雨水貯集設施之設計容量,新建建築物以申請基地面積核算設計容量,每平方公尺不得低於0.045立方公尺設計容量。

第四條之三 都市計畫地區新建、增建或改建之建築物,除本編第十三章山坡地建築已依水土保持技術規範規劃設置滯洪設施、個別興建農舍、建築基地面積三百平方公尺以下及未增加建築面積之增建或改建部分者外,應依下列規定,設置雨水貯集滯洪設施:

一、於法定空地、建築物地面層、地下層或筏基內設置水池或儲水槽,以管線或溝渠收集屋頂、外牆面或法定空地之雨水,並連接至建築基地外雨水下水道系統。

二、採用密閉式水池或儲水槽時,應具備泥砂清除設施。

三、雨水貯集滯洪設施無法以重力式排放雨水者,應具備抽水泵浦排放,並應於地面層以上及流入水池或儲水槽前之管線或溝渠設置溢流設施。

四、雨水貯集滯洪設施得於四周或底部設計具有滲透雨水之功能,並得依本編第十七章有關建築基地保水或建築物雨水貯留利用系統之規定,合併設計。

前項設置雨水貯集滯洪設施規定,於都市計畫法令、都市計畫書或直轄市、縣(市)政府另有規定者,從其規定。

第一項設置之雨水貯集滯洪設施,其雨水貯集設計容量不得低於下列規定:

一、新建建築物且建築基地內無其他合法建築物者,以申請建築基地面積乘以零點零四五(立方公尺/平方公尺)。

二、建築基地內已有合法建築物者,以新建、增建或改建部分之建築面積除以法定建蔽率後,再乘以零點零四五(立方公尺/平方公尺)。

推動落實新北市政府「透水城市」的概念與理想,透過鋪面不透水率的改善及雨水貯留等透水相關設施設置,進而達成都市水環境保護及改善之目的。除研析都市計畫區內之不透水率現況與改變情形,並提出不透水率改善的目標外,亦同時初步提出本市透水設施相關法規及相關獎勵辦法,以為推動透水城市的重要法源依據,落實政策工法之推動。

100年:

(1)現況檢討:

(2)法規研擬:

101年:

(1) 法規研擬:

(2)訂定設計規範手冊:

102年度延續101年度計畫:

o 其他資訊,尚未成為法規

http://www.nownews.com/2012/08/06/301-2842034.htm

內政部營建署將修改都市計畫審議辦法,將都市計畫與排水結合,也就是未來的土地開發案上,建商必須證明自己的建築基地,「不會多流一滴水出去,所有的水都要留在基地裡」。

李鴻源說,未來停車場是透水的,大部分的建築都是透水的,都市景觀也會因此變得很漂亮,淹水問題也可根本解決。

李鴻源表示,透水施工比不透水施工的成本還要更低,如此一來建商成本也會更低;內政部也將在政策與經費上補助地方縣市長,讓他們在施政上優先處理。

http://www.epochtimes.com/b5/13/1/15/n3777639.htm

內政部長李鴻源15日出席「2013氣候變遷國際研討會」表示,政府已結合都市計畫法與排水系統發展「無形的地下水庫」,解決都市淹水問題。

值得台灣效法的是日本願投資且獨特的治水方式,如把地面滯洪、超級堤防與「地下水庫」整合。李鴻源坦言,從專業上判斷可能性並不大,除了造價太高外,地質也不適合,但目前修法將都市計畫審議與排水做結合,就是某種程度上「無形」的「地下水庫」。

李鴻源表示,未來建商蓋房子不可以全部不透水,要讓一部分或大部分的水滲透,自然會形成一種無形的地下水庫;他呼籲,內政部將從政策面解決都市淹水問題,目前相關法令都已修定完成,也有配套措施,因此建商不用太擔心無所依循。

>>相關法規應該是指前述「建築技術規則」建築設計施工編第4條之3修正草案

(2013.01.17)。

http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.php?option=com_content&view=article&id=15593&Itemid=76

本署正積極推廣「道路工程透水鋪面規範專章可行性評估及試範計畫」之研擬作業。本計畫同時為內政部施政亮點計畫之一,透過本計畫提出創新的市區透水道路設計與施工理念,取透水材料透水性良好、孔隙率高之優點運用於面層與基底層,使雨水通過人工鋪築之多孔隙鋪面,直接滲入路基土壤,而具有讓水還原於地下之性能;並藉由改變道路基底層的材質及施工方式,期能提高現有市區道路的透水性及承載力。

預期目標:本計畫以國內外成功案例作為臺灣發展透水道路之參考與借鏡,遴選適宜之市區道路進行試鋪作為示範計畫,並持續監測其績效,期能逐步應用於市區道路、人行道、停車場及廣場等,並訂定一套完整之設計與施工規範供各道路主管機關作為相關規範之參考使用。